‘ডাকঘর’ নাটকটি বাস্তবের পটে আঁকা এক বিস্ময়বিমুগ্ধ বালকের অন্তর-বাহিরের দ্বন্দ্বদীর্ণ জীবনের অপরূপ রূপছবি৷ সেই সূত্রে এই অনতিদীর্ঘ নাট্যপালাতে রবীন্দ্রনাথের জীবনভাবনা তথা বিচিত্রমুখী রচনার মূলসুরের ঘটেছে এক সহজ সুন্দর সমাপতন৷ প্রকাশিত জগৎ ও চলমান জীবনের প্রেক্ষাপটে মূর্ত হয়েছে, পারিপার্শ্বিকের প্রতি এক বালকের মুগ্ধ দৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত সুদূরপিয়াসী অজানিত রহস্যের নিবিড় আকর্ষণ৷

অত্যন্ত সহজ সুরে নাটকটিতে হযেছে এক আশ্চর্য ত্রিবেণী সঙ্গম৷ বালকের অবাক বিস্ময়ে জীবনকে আবিষ্কারের আনন্দের সঙ্গে মিলেছে স্বয়ং কবির প্রকৃতি ও মানুষের নিত্যলীলার প্রতি জীবনব্যাপী মুগ্ধবোধ এবং আকাশ ও পৃথিবীর নিবিড় বন্ধনের এক অন্তর্লীন জীবনদর্শন৷ এই কবিই জীবনের উপান্তে আবেগদীপ্ত উচ্চারণে বলেন, ‘এ দ্যুলোক মধুময় মধুময় পৃথিবীর ধূলি,–অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি৷’ এবং তাঁর শেষ পারানির গান, ‘সমুখে শান্তি পারাবার ভাসাও তরণী হে কর্ণধার৷’ কিন্তু স্বল্প আয়তনের এই নাটকটির সেই নিবিড় সুর এমনভাবে জীবনের একতারাতে বাঁধা যে, বালক থেকে পরিণত মনের ভাবুক, কারোর পক্ষেই রসগ্রহণে কোনও বাধা ঘটে না৷

প্রায় সব রচনাতেই কবির অপ্রত্যক্ষ উপস্থিতি থাকে– গুরু, ঠাকুর্দা, দাদাঠাকুর, বৈরাগী, মাস্টারমশাই, কবিশেখর প্রভৃতি নানারূপে৷ যেমন ‘ডাকঘর’নাটকেও আছে ফকিরবেশী ঠাকুর্দা, কিন্তু তিনি যাত্রার বিবেকের এক সার্থক রূপান্তরে নাটকের উদ্দেশ্যসিদ্ধির tangential চরিত্র মাত্র৷ কারণ কবি স্বয়ং এখানে উপস্থিত, জীবনানন্দে উৎসুক অমলের আনন্দ বেদনার মধ্যে৷

তত্ত্ব ও তথ্যের ভারকে অনায়াসে অতিক্রম করে ‘ডাকঘর’ নাটকটি জীবন ও কাব্যের সমন্বয়ী ভাবের এক সার্থক যুগলবন্দী৷ এই বহুল অভিনীত জনপ্রিয় নাটিকাটির আখ্যানভাগে তেমন কোনও গুরুভার চমক নেই৷ কিন্তু লঘুছন্দ হওয়া সত্ত্বেও স্ফটিকের দীপ্তিতে এটি সমুজ্জ্বল৷ রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন তাঁর নানা রচনা, বার বার পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করে তাদের নবরূপে প্রকাশ করেছেন৷ কিন্তু এই ‘ডাকঘর’ নাটিকাটি এক বিরল ব্যতিক্রম, কবি এটিতে পুনর্বার হস্তক্ষেপের প্রয়োজন অনুভব করেননি৷ তাছাড়া রবীন্দ্রনাট্যের আরও একটি ব্যতিক্রমী ধারায় এই নাটিকাটিতে কোনও গান নেই৷ কিন্তু অন্তঃশীলা এক জীবনরাগিণী আদ্যন্ত এটিকে বাঙ্ময় হতে সাহায্য করে৷

ব্যতিক্রমীভাবে সঙ্গীতহীনতা ছাড়াও আরও একটি যে বিশেষত্ব ‘ডাকঘর’ নাটিকাটিকে সমৃদ্ধ করেছে, তা হল, এটিতে কবির সাক্ষাৎ উপস্থিতি৷ প্রায় সব রচনাতেই কবির অপ্রত্যক্ষ উপস্থিতি থাকে– গুরু, ঠাকুর্দা, দাদাঠাকুর, বৈরাগী, মাস্টারমশাই, কবিশেখর প্রভৃতি নানারূপে৷ যেমন ‘ডাকঘর’ নাটকেও আছে ফকিরবেশী ঠাকুর্দা, কিন্তু তিনি যাত্রার বিবেকের এক সার্থক রূপান্তরে নাটকের উদ্দেশ্যসিদ্ধির tangential চরিত্র মাত্র৷ কারণ কবি স্বয়ং এখানে উপস্থিত, জীবনানন্দে উৎসুক অমলের আনন্দ বেদনার মধ্যে৷

অচেনাকে চিনতে চিনতে পারিপার্শ্বিকের আবিষ্কারে বালকের যেমন বিস্ময়ের সীমা থাকে না, তেমনি জীবন ও জগতের রহস্যে কবিরও বিস্ময়ের অন্ত নেই৷ রবীন্দ্রনাথ কথাপ্রসঙ্গে এই বিষয়ে বলেন, কবি বা সাহিত্যিকের প্রধান অবলম্বন হল বিস্ময়বোধ৷ কবি ও অমলের একাত্মতা প্রকাশ পেয়েছে এই রহস্যনিবিড় মুগ্ধতায়৷ তাছাড়া অমলের অসুস্থতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল কবির তৎকালীন মুক্তিকামী মানসিক অস্থিরতা৷ সালটা ১৯১২৷ গীতাঞ্জলি–গীতালি পর্বের সৃষ্টি৷ আবার অমলের মধ্যে আমরা কবিকে আবিষ্কার করি, জোড়াসাঁকো বাড়ির নিঃসঙ্গতায় বালক কবির চলমান জীবনের প্রতি নিবিড় ঔৎসুক্য, যা তাঁর ‘ঘাটের কথা’ গল্পটিতে প্রকাশিত৷ সেই চলমান জীবনের প্রতি বালকের উৎসুক দৃষ্টির সামনে আলোছায়ার দোলা কবিকে সমানভাবে আনন্দিত করেছে পরিণত বয়স অবধি৷ তার পরিচয় আছে, তাঁর শেষের দিকে কবিতায়৷

বিপুল সৃষ্টিকর্মের মূলে রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি বিশেষ যে ভাব আবর্তিত, তা ডাকঘরেও সুস্পষ্ট৷ যেমন পথ, পথচলা, পথের ধারে জীবনের রম্যাণি বীক্ষণ; বিচিত্র পেশায় বিচিত্র মানুষের আনাগোনা, কালের ঘণ্টা প্রহরী; এবং অলক্ষ্যে রাজার উপস্থিতি৷ পৃথিবীর নিয়ন্ত্রক সূর্যের মতো আমাদের জীবনেরও নিয়ন্ত্রণে থাকে এক রাজা, কিন্তু জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে সেই রাজার অলক্ষ্য অবস্থানের সন্ধান আমরা সচরাচর পাই না৷ আভাসে পরিচয় পাই তাঁর রাজদূত, ডাকঘর, ডাকহরকরার মাধ্যমে৷ এই ডাকঘরের সূত্রেই আমরা পাই রাজার ডাক তথা সুদূরের আহ্বান৷ অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ জীবনঋদ্ধ সরস পরিণত বোধের ঠাকুরর্দার সঙ্গে থাকে রাজার কল্যাণ হস্তের সহজ সম্পর্ক৷ ঠাকুর্দার উপস্তিতিতে বালক অমলের রোগজীবনের সমস্ত বাধাবন্ধের অবসানে আসে মুক্তি ও রাত্রির সুপ্তি, যখন মন ছাড়া পায় তারাভরা অন্ধকার আকাশে৷ সেই অন্ধকারের পর আসে আবার প্রভাত, এইভাবেই চলিষ্ণু জগৎ প্রবহমান৷

কবি এক অনন্য দক্ষতায় অনেকগুলি বিষয়ের সহজ সমন্বয় ঘটিয়েছেন, সহজ সুরে এক বালকের স্বপ্নমদির দৃষ্টিতে দেখা জগৎ দিয়ে৷ নাটকের দ্বন্দ্বটিও মূর্ত হয়েছে বালক অমলের বাহিরের বাধা ও অন্তরের আকুতির মধ্যে৷ পিতৃমাতৃহীন বালক অমলকে অকারণ স্নেহের বাঁধনে বেঁধেছেন অনাত্মীয় পিসেমশাই মাধব৷ নিঃসন্তান পিসিমার স্নেহের আশ্রয়ে অমলের রুগ্নতায় স্নেহকাতর মাধব সদাশঙ্কিত৷ রবীন্দ্রনাথের রচনায় এই পিসিমা, পিসেমশায় বা মাসিমা মেসোমশায় খুব বড়ো করে স্থান অধিকার করে আছেন৷ পুরাণে কৃষ্ণপ্রসবিনী দেবকী অপেক্ষা যশোদাজননীরই প্রাধান্য বেশি৷ ডাকঘর নাট্যে স্নেহময়ী পিসিমা রামায়ণ পাঠের অন্তরালে থাকলেও, কবির পরিণত বয়সের রচনা ‘ল্যাবরেটরি’ গল্পে, মুখ্য ভূমিকায় দেখা যায় পিসিমার অপ্রতিহত প্রভাব৷ রবীন্দ্রনাথের কথায় জানা যায়, একদা তাঁর শিলাইদহে কুঠিবাড়িতে অবস্থানকালে, এক সামান্য কর্মচারীর রোগকাতর ‘পিসিমা’ উচ্চারণ, তাঁকে স্নেহের বন্ধনের কাতর স্মরণ গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল৷ আর ‘গৃহপ্রবেশ’ গল্পে রোগকাতর যতীনের প্রতি মাসিমার স্নেহ অতি সযত্নে স্ত্রীর বিমুখতাকে আড়াল করার চেষ্টা করে৷ যে পিসিমা ও মাসিমারা তাঁদের নিঃস্বার্থ কল্যাণস্পর্শে একদিন বাংলার জনজীবনকে মাথায় তুলে ধরে রেখেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তার মহিমাকে অপরূপ করে চিহ্নিত করেছেন বিভিন্ন রচনায়৷

রাজদূতের মাধ্যমে অদৃশ্য রাজার বার্তা আসে অমলের সরল বিশ্বাসের কাছে৷ বালকের এই সরল বিশ্বাসের প্রসঙ্গ আছে অস্কার ওয়াইল্ড-এর ‘Selfish Giant’ গল্পে, যেখানে বলা আছে বাইবেলের কথা— ‘Blessed are the simple hearted, for they shall see God’৷ কিন্তু এসব কথা বাদ দিয়েও বলা যায়, বাস্তব জীবনেও যে মাঝে মাঝে রাজার দেখা মেলে, একথায় আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই৷ তবে অবাক হতে হয়, কবি কী সুন্দর ছবির পর ছবি সাজিয়ে অবশেষে দিনের শেষে উন্মুক্ত তারার আলো জ্বেলে অমলকে ঘুম পাড়িয়ে নাটকটি শেষ করেছেন৷

‘ডাকঘর’ নাটকে অবশ্য মুখ্য ভূমিকায় পিসেমশায় মাধব দত্ত, সঙ্কীর্ণদৃষ্টি জীবনবিযুক্ত পুঁথিপোড়ো কবিরাজমশায়ের কথায় অমলকে গৃহবন্দী করে রাখেন তার রোগমুক্তির আশায়৷ এটাও একটা চিরন্তন কথা, অভিভাবকদের বোধবুদ্ধিহীন বাধানিষেধ কীভাবে বাল্যজীবনকে পীড়িত ও বিড়ম্বিত করে, আনন্দকে রুদ্ধ করে রাখে৷ বন্দীজীবনে সজীব মন চলমান জীবনের চঞ্চল ছবির আলোছায়ার মধ্যে পায় তার আশাপূরণ, কল্পনার পাখা মেলে সুদূরের সন্ধানে৷ যেমন রূপকথার রাজপুত্র পক্ষীরাজে চড়ে যায় রাজকন্যার ঘুম ভাঙাতে৷ ঠাকুমারা চিরকাল ছোটদের মনে স্বপ্নের জাল বুনে দেন৷ ছেলেদের কাছে রাঙা বউ-এর, মেয়েদের মনে সুন্দর বরের৷ এখানে অবশ্য অমলের কল্পনা চলে মাটির পরে চরণ ফেলে ফেলে৷ সে ভাবে, দইওয়ালার ভাইঝির কথা নোলকপরা বৌ-রূপে৷

এই দইওয়ালার প্রতি মনে হয় রবীন্দ্রনাথের একটু বিশেষ পক্ষপাত আছে৷ ‘চণ্ডালিকা’ নৃত্যনাট্যেও দেখি, আছে, ‘দই চাই গো, চাই দই, ভালো দই৷’ ডাকঘর নাট্যে কিন্তু কবি এই দই তৈরির মদ্যে প্রাত্যহিকতার একটি মনোরম ছবি এঁকেছেন৷ তৃণভূমে গোচারণ থেকে শ্যামলী ধবলীর গোঠে ফেরা; বড় বৌ মেজো বৌদের কল্যাণ হস্তের স্পর্শে গোদোহন ও দই প্রস্তুতি, সেই অমৃত, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে বিতরণ করার মধ্যে একটি মনোরম ছবি ফুটে ওঠে; এই ছবিতে মুগ্ধ হয়ে অমল ভবিষ্যতে দইওয়ালা হওয়ার স্বপ্ন দেখে৷ কল্পনাপ্রবণ বালক, যেখানে যা দেখে, তাই তার কাছে অপূর্ব মাধুর্যমণ্ডিত হয়ে দেখা দেয়৷ তাই সে ভবিষ্যতে দইওয়ালা, ভিখারি ও ডাকহরকরা হওয়ার স্বপ্নে বিভোর হয়ে ওঠে৷

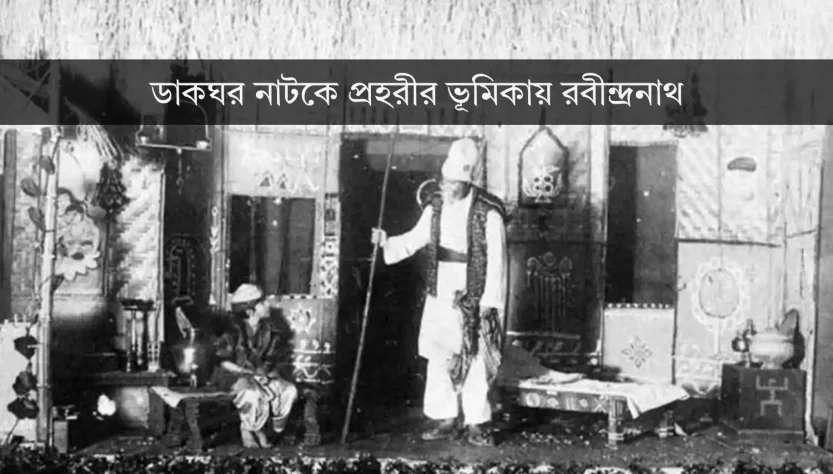

আবার এই বিচিত্রকর্মের মধ্যে উদিত হন, জীবনের সর্ববাধামুক্ত সদানন্দময় ফকিরবেশী ঠাকুর্দা, যিনি অমলকে অজানা ক্রৌঞ্চদ্বীপের সন্ধান দেন৷ তবে রসভঙ্গ হয় যখন তাদের মধ্যে উপস্থিত হয় ক্ষুদ্রবুদ্ধি আত্মগর্বী মোড়লমশায়, যে সরল বিশ্বাসী বালকবুদ্ধিকেও তির্যক চোখে দেখে এবং বিদ্রূপ করতে উৎসাহী হয়৷ চলমান জীবনের ছবিতে আসে দূর যাত্রার পরিব্রাজক, আসে গায়ক অন্ধ ভিখারী ছিদাম ও প্রহরী, যার কাছে সন্ধান পাওয়া যায় রাজার চিঠি বিলি করার ডাকহরকরার৷ অবশেষে রাজকবিরাজ আসেন নিরাময়ের বিধান নিয়ে মুক্তির বার্তাবহ হয়ে৷

রাজদূতের মাধ্যমে অদৃশ্য রাজার বার্তা আসে অমলের সরল বিশ্বাসের কাছে৷ বালকের এই সরল বিশ্বাসের প্রসঙ্গ আছে অস্কার ওয়াইল্ড-এর ‘Selfish Giant’ গল্পে, যেখানে বলা আছে বাইবেলের কথা— ‘Blessed are the simple hearted, for they shall see God’৷ কিন্তু এসব কথা বাদ দিয়েও বলা যায়, বাস্তব জীবনেও যে মাঝে মাঝে রাজার দেখা মেলে, একথায় আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই৷ তবে অবাক হতে হয়, কবি কী সুন্দর ছবির পর ছবি সাজিয়ে অবশেষে দিনের শেষে উন্মুক্ত তারার আলো জ্বেলে অমলকে ঘুম পাড়িয়ে নাটকটি শেষ করেছেন৷

(২)

এবার আমরা মঞ্চ থেকে সরে গিয়ে একটু সাজঘরের দিকে নজর দিতে পারি৷ নাটকটির রচনাকাল ১৯১২৷ অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী বলেছেন, ‘খেয়া’ কাব্যরচনার সময় হইতে ‘বলাকা-ফাল্গুনী’ রচনার মধ্যবর্তী পর্বটা কবি জীবনের এক স্বভাববিরুদ্ধ সময়৷ এই সময় জীবনের ব্যর্থতার অকারণ আশঙ্কায় কবি আতঙ্কিত, অবসাদগ্রস্ত, অস্থিরচিত্ত, পলায়মান তৎপরতায় উদগ্রীহ মানসিকতায় আচ্ছন্ন, বেরিয়ে পড়ার প্রবণতায় চঞ্চলমতি, অন্যদিকে নিরন্তর নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প৷ কবির আত্মদীর্ণ অবস্থার বেদনা থেকেই ‘ডাকঘর’ -এর জন্ম৷ এবং অবশেষে এটা যেন কবির জীবনে এক দ্বন্দ্ববিধুর অবস্থা থেকে মুক্তি লাভের এক catharsis৷”

বাংলা সাহিত্যে আমরা অপূর্ব দুটি চিরন্তন স্বপ্নময় বালকের পরিচয় পাই৷ এক ডাকঘরের অমল ও অন্যজন পথের পাঁচালীর অপু৷ তারা জীবনের জলছবিতে মুগ্ধ কিন্তু স্বপ্নমেদুর কল্পনায় দূরাভিসারী৷ অপুর সহজ জীবনস্ফুর্তির পক্ষে যদি বাধা থাকে গ্রামজীবনের সীমাবদ্ধতা, সেখানে অমলের বাধা হয় অভিভাবকদের মূঢ়তা৷ ঘটনাচক্রে সেই কৃত্রিম নিষেধের বেড়াজাল অপসৃত হতেই অমল খোলা আকাশের নীচে প্রাণ পেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে৷

সে প্রসঙ্গে কবি নিজেই বলেছেন, ‘ডাকঘর’ যখন লিখি তখন হঠাৎ অন্তরের মধ্যে আমার আবেগের তরঙ্গ জেগে উঠেছিল৷… কোথাও যাবার ডাক ও মৃত্যুর কথা উভয় মিলে, খুব একটা আবেগে, সেই চঞ্চলতাকে, ভাষাতে ‘ডাকঘরে’ কলম চালিয়ে প্রকাশ করলুম৷ মনের আবেগটাকে একটা বাণীতে বলার দ্বারা প্রকাশ করতে হল৷ মনের মধ্যে যে অব্যক্ত অথচ চঞ্চল তাকে কোনো রূপ দিতে পারলে শান্তি আসে৷ ভিতরের প্রেরণায় লিখলুম৷ এর মধ্যে গল্প নেই, এ গদ্য লিরিক৷’

মহাশক্তিধর কবি যে বিষয়েই হাত দেন, সেটাই হয়ে ওঠে সার্থক লিরিক, সে নাটক ‘রক্তকরবী’ বা উপন্যাস ‘শেষের কবিতা’, যাই হোক না কেন! সেই সঙ্গে ডাকঘর নাটিকায়, অমলের নিকট জগৎ দেখার উল্লাস আবার সুদূরের আহ্বানে বিভোর, এই নিকট ও দূরের মিলনগাথায় ডাকঘর, নাট্যকাব্যরূপে অনন্য৷ আসলে বাংলা সাহিত্যে আমরা অপূর্ব দুটি চিরন্তন স্বপ্নময় বালকের পরিচয় পাই৷ এক ডাকঘরের অমল ও অন্যজন পথের পাঁচালীর অপু৷ তারা জীবনের জলছবিতে মুগ্ধ কিন্তু স্বপ্নমেদুর কল্পনায় দূরাভিসারী৷ অপুর সহজ জীবনস্ফুর্তির পক্ষে যদি বাধা থাকে গ্রামজীবনের সীমাবদ্ধতা, সেখানে অমলের বাধা হয় অভিভাবকদের মূঢ়তা৷ ঘটনাচক্রে সেই কৃত্রিম নিষেধের বেড়াজাল অপসৃত হতেই অমল খোলা আকাশের নীচে প্রাণ পেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে৷

এখন আমরা দেখতে পারি, কবির জীবনের মূল সুর ও সৃষ্টির আবর্ত কীভাবে অমলের মধ্যে পল্লবিত হয়ে চেনা জীবনের পথ ধরে প্রকাশ পেয়েছে৷ প্রথমত পথের ডাক, দ্বিতীয়ত পথের দু’ধারে সদাসঞ্চল জীবনের চলচ্ছবি, তৃতীয়ত অজানিত টানে অনির্দেশ যাত্রার অজানা অভিসার ও চতুর্থত রাজার অলক্ষ্য অনুপস্থিতি ও পঞ্চমত নাট্যদ্বন্দ্বটি পরিস্ফুট অন্তর ও বাহিরের ঘাত প্রতিঘাতে৷ প্রথমে আমরা দেখব, পথের প্রেমে মুগ্ধ কবি বার বার পথের গানে, মুখর হয়েছেন৷ যেমন, ‘পথ দিয়ে কে যায় গো বলে ডাক দিয়ে সে যায়, আমার ঘরে থাকাই দায়৷’ আবার ‘আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ, খেলে যায় বৃষ্টিধারা বর্ষা আসে বসন্ত৷’ কিংবা ‘পথের সাথী তোমায় নমস্কার’, বা ‘পান্থ তুমি পান্থজনের সখা হে’, ‘পথে চলা সেই তো তোমায় পাওয়া’। এই পথ, পথে চলা, পথের দু’ধারে ‘যা কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে’ তার উপভোগ, রবীন্দ্রভাবনার ও রবীন্দ্ররচনার এক মূল উপাদান৷

প্রকৃতি ও জীবনের লীলা ও ঘণ্টা বাজার কথা ডাকঘরেও আছে; মাঝে মাঝে ঢং ঢং করে বেজে জীবনের গতিপথে কালের অমোঘ বার্তা স্মরণ করিয়ে দেয়৷ কাল নিরবধি কিন্তু তার মধ্যে কালপর্বে ছেদ আছে৷ ‘আরোগ্য’ ও তৎপরবর্তী কাব্যগ্রন্থে প্রকৃতি ও জীবনের সাধারণ রূপ অসাধারণ হয়ে দেখা দেয় কবির স্মৃতিমেদুর দৃষ্টি ও রচনায়৷

আবার পথে যে চলমান জীবনের ছবি ও পথিপার্শ্বে যা অভাবিতের দর্শন, তাও কবিকে আপ্লুত করেছে শেষ জীবন অবধি৷ তাই সেই পরিণত কবিকেও দেখি পুলকিত হতে একই অসামান্য বিচিত্রের দর্শনে৷ ‘আরোগ্য’ কাব্যের ৪ নং কবিতা ‘ঘণ্টা বাজে দূরে’–যেটি অনূদিত হয়েছিল রাশিয়ান ভাষায়, কবি বরিস পাস্তেরনাকের তত্ত্বাবধানে। — কবি লিখছেন,

‘গ্রামগুলি গেঁথে গেঁথে মেঠো পথ গেছে দূর-পানে

নদীর পাড়ির’ পর দিয়ে৷

প্রাচীন অশথতলা, খেয়ার আশায় লোক বসে

পাশে রাখি হাটের পসরা৷’

তার পরে পর্বে পর্বে দীর্ঘ কর্মব্যস্ত গ্রামের ছবি৷

শেষে কবি বলেছেন,

‘পথে-চলা এই দেখাশোনা

ছিল যাহা ক্ষণচর

চেতনার প্রত্যন্ত প্রদেশে,

চিত্তে আজ তাই জেগে ওঠে;

এইসব উপেক্ষিত ছবি

জীবনের সর্বশেষ বিচ্ছেদবেদনা

দূরে ঘণ্টার রবে এনে দেয় মনে৷’

এই প্রকৃতি ও জীবনের লীলা ও ঘণ্টা বাজার কথা ডাকঘরেও আছে; মাঝে মাঝে ঢং ঢং করে বেজে জীবনের গতিপথে কালের অমোঘ বার্তা স্মরণ করিয়ে দেয়৷ কাল নিরবধি কিন্তু তার মধ্যে কালপর্বে ছেদ আছে৷ ‘আরোগ্য’ ও তৎপরবর্তী কাব্যগ্রন্থে প্রকৃতি ও জীবনের সাধারণ রূপ অসাধারণ হয়ে দেখা দেয় কবির স্মৃতিমেদুর দৃষ্টি ও রচনায়৷

কবির আর একটি ভাব যা তাঁর সৃষ্টিকর্মে বার বার উপস্থিত এবং ‘ডাকঘরে’ও সুস্পষ্ট, সেটি হল সুদূরের অভিসার৷ প্রায় সমসাময়িককালে ‘উৎসর্গ’ কবিতায় কবি লিখলেন, ‘আমি চঞ্চল হে সুদূরের পিয়াসী… মোর ডানা নাই আছি এক ঠাঁই সে কথা যে যাই পাসরি৷’ কিন্তু কল্পনার ডানা মেলে কবি বার বার চঞ্চল অভিযান করেছেন৷ ‘সুদূর বিপুল সুদূর তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরী,’ সেই সুরে সাড়া দিয়ে দূরের অভিযান নিয়ে কবির একাধিক কবিতা আছে৷ কল্পবিহারী অমলও মনে করে, সে পেরিয়ে যাবে সামনের পাহাড় ডিঙিয়ে অজানা কোন দেশে৷ এই দূরের সঙ্গে যোগাযোগের ভাবনাতেই প্রথমে আসে চিঠি যা দূরকে নিকট করে৷ সেই চিঠির বিতরণ প্রসঙ্গে আসে ডাকঘর, ডাকহরকরা এবং তারপর এসবের নিয়ন্ত্রণকারী উৎস রাজা৷

অমলেরও সেই একই অবস্থা, ‘মোর ডানা নাই আছে এক ঠাঁই সেকথা যে যাই পাসরি৷’ তাই সে জীবনরসমগ্ন হয়ে ডাকহরকরার সঙ্গী হতে চায়, ফকিরের সঙ্গে উধাও হতে চায়; আবার দইওয়ালার সঙ্গে ফিরে আসে মাধুর্যমণ্ডিত জীবনের একান্ত পরিবেশে৷

রবীন্দ্রনাথ দুধওয়ালার পরিবর্তে যে দইওয়ালাকে এনে মন ভুলিয়েছেন, তার কারণ বোধ হয় একটি ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় পল্লির মনভোলানো ছবির আভাসে অমলের মুগ্ধ আবেশের আবহ তৈরি করা৷ শ্যামলী, ধবলী গাই-এর দোহন থেকে দই তৈরি করা ঘরের মেয়ের কল্পছবিতে অমল রোমাঞ্চিত হয়৷ তাই সে ভাবে সে দইওয়ালা হবে৷ কিন্তু আবার প্রহরীর কাছে ডাকহরকরার কথা শুনে তার মত পালটে যায়, তার ইচ্ছে হয় সে ডাকহরকরা হয়ে দেশে দেশে রাজার চিঠি বিলি করবে৷ স্বয়ং রাজার আগমনের কথায় সংসারী মাধব দত্ত যখন অমলকে বলেন, ‘রাজার কাছে কিছু প্রার্থনা কোরো, আমাদের অবস্থা তো ভালো নয় জানো তো সব৷’ উদ্দীপ্ত অমল তখন উৎসাহের সঙ্গে বলে ওঠে, ‘পিসেমশায় সে তোমার কোনো ভাবনা নেই, আমি তাঁর কাছে চাইব, তিনি যেন আমাকে তাঁর ডাকঘরের হরকরা করে দেন— আমি দেশে দেশে ঘরে ঘরে তাঁর চিঠি বিলি করব৷’ কোনো কোনো আলোচকের মতে, এই চিঠি বিলির মধ্যে নাকি একটি তত্ত্ব আছে কেননা রাজা, রাজার চিঠি, রাজার ডাকঘর, রাজকবিরাজ কথাগুলি যতটা সহজ মনে হয় ততটা সহজ নয়৷ কারণ তার গভীরে আছে বিরাট তত্ত্বরহস্য৷

(৩)

রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি বিশেষ ধরনের নাটককে অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী তত্ত্বনাটক নামে অভিহিত করেছেন৷ ডাকঘর তাদের অন্যতম৷ অবশ্য জীবনের সবকিছুর গভীরেই আছে যে একটি মূলীভূত তত্ত্ব, সে কথা তো সত্য৷ যেমন আমাদের দেহের মূলে আছে প্রাণের তত্ত্ব৷ কিন্তু সেই প্রাণরহস্যকে ছাপিয়ে আছে জীবনের সজীব সত্তার আনন্দ৷ সুতরাং তত্ত্ব ও বক্তব্য যতই থাকুক গভীরে, কিন্তু দেখতে হবে সেটি প্রাণময় পল্লবের সজীবতায়, ফুল ফোটাতে পেরেছে কিনা৷ ডাকঘর সেদিক দিয়ে কিন্তু খুবই সফল, কারণ তার বাস্তবতার ছায়া-আলোর কম্পনে এক স্বপ্নময় বালকের জীবনকে আবিষ্কারের উল্লাসে জড়িয়ে আছে, এক সুদূরবিস্তারী অজানার আহ্বান৷ মনের এই অবোধ কল্পনার বাস্তব ছবি আছে রবীন্দ্রনাথেৰ ‘শিশু’ কাব্যের একাধিক কবিতায়৷ অমলও তার এক সার্থক বাস্তব নিদর্শন৷

কবি রবীন্দ্রনাথকে অনায়াসেই বলা যায় পত্রবিলাসী৷ এই চিঠি থেকেই রবীন্দ্রনাথের হাতে কথা গদ্যের স্বাদ মনোরম হয়ে ধরা পড়েছে ‘ইউরোপবাসীর পত্র’ থেকে ‘ইউরোপযাত্রীর ডায়েরি’, লেখা দুটি থেকে৷ পরে আমরা কবির অন্তর্জগৎকে নিবিড় করে পাই ছিন্নপত্রাবলী থেকে, উদারবিস্তৃত আকাশের নীচে পদ্মার তীরবর্তী প্রকৃতি ও জীবনর আলোছায়ায় ছবিতে৷ পরিণত বয়সের চিঠি থেকে পাই রাশিয়া সম্বন্ধে তাঁর উচ্ছ্বসিত আবেগ ও অন্তর্ভেদী দৃষ্টির পরিচয়৷

তারপরে আসে নাটকে প্রতীকের ব্যবহার৷ বিশ্বময় ছড়িয়ে আছে এই প্রতীকী উপস্থিতি৷ কোনওটি প্রাণের প্রতীক, কোনওটি মনের প্রতীক, কোনওটি আত্মপ্রকাশের প্রতীক, কোনওটি অধ্যাত্মের প্রতীক৷ সমগ্র বেদ রচিত হয়েছে প্রতীকী বাষায়, আমাদের দেবদেবীর পূজাপদ্ধতি প্রতীকী, চর্যাপদের গুহাতত্ত্বেরক ভাষা প্রতীকী, মূকদের ইঙ্গিতময় ভাষা প্রতীকী, এমনকী সবাকদের ভাষাও মাঝে মাঝে ইঙ্গিতময় ও প্রতীকী হয়ে ওঠে৷ এই প্রতীকী প্রকাশের মজা হচ্ছে, আবিষ্কার করা সেই প্রতীকটি কীসের বার্তাবহ৷ যেমন ডাকঘরে আছে পত্রবাহক ডাকহরকরা, তেমনি আছে চিঠির কথা, এবং সেই চিঠি যার তার নয়, স্বয়ং রাজার৷আসলে চিঠি আমাদের মনের প্রকাশ, অনুভবের বার্তাবহ এবং সংবাদ প্রকাশের ভাববহ৷ চিঠির প্রধান কাজ সে দূরকে নিকট করে, অজানার সঙ্গে আলাপ করে, বিচ্ছেদকে সম্ভেদ মিলনে পরিণত করে৷ কিন্তু ডাকঘর নাটিকায় আমাদের অমল শুধু চিঠি পেতেই উৎসাহী নয়, চিঠি বিলি করতেও উৎসুক৷ দুটো কাজেই তার অসীম আগ্রহ৷ আর সে চিঠি যদি রাজার কাছ থেকে আসার আশ্বাস পায় তাহলে তো কথাই নেই৷

কবি রবীন্দ্রনাথকে অনায়াসেই বলা যায় পত্রবিলাসী৷ এই চিঠি থেকেই রবীন্দ্রনাথের হাতে কথা গদ্যের স্বাদ মনোরম হয়ে ধরা পড়েছে ‘ইউরোপবাসীর পত্র’ থেকে ‘ইউরোপযাত্রীর ডায়েরি’, লেখা দুটি থেকে৷ পরে আমরা কবির অন্তর্জগৎকে নিবিড় করে পাই ছিন্নপত্রাবলী থেকে, উদারবিস্তৃত আকাশের নীচে পদ্মার তীরবর্তী প্রকৃতি ও জীবনর আলোছায়ায় ছবিতে৷ পরিণত বয়সের চিঠি থেকে পাই রাশিয়া সম্বন্ধে তাঁর উচ্ছ্বসিত আবেগ ও অন্তর্ভেদী দৃষ্টির পরিচয়৷ রবীন্দ্রনাথ যেমন চিঠি পেতে ভালোবাসতেন, তেমনি চিঠি লিখতেও সমান উৎসুক ছিলেন, তাঁর মনের ছবিকে প্রকাশ করতে৷ চিঠির রহস্যমোচনে কবি স্বয়ং ‘ছিন্নপত্রে’ বলেছেন, ‘পৃথিবীতে অনেক মহামূল্য উপহার আছে, তার মধ্যে সামান্য চিঠিখানি খুব কম জিনিস নয়৷ চিঠির দ্বারা পৃথিবীতে একটা নূতন আনন্দের সৃষ্টি হয়েছে৷ দূরে থাকার একটা প্রধান সুখ হচ্ছে চিঠি, দেখাশোনার সুখের চেয়েও তার একটু বিশেষত্ব আছে৷’

উপরোক্ত দুটি প্রসঙ্গের উল্লেখ করে অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী বলেন, ‘এই দুটিই লৌকিক চিঠি সম্বন্ধে; কিন্তু দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, পত্র ক্রমে প্রতীক হইয়া উঠিতেচে এবং প্রতীক হইয়া লৌকিক রস হারায় নাই, বরঞ্চ সে রস আরও প্রগাঢ় হইয়া উঠিয়াছে৷’ যেমন কবি বলছেন, ‘প্রত্যহ প্রভাতে ঘুম হইতে উঠিবামাত্র আমার কেমন মনে হইত যেন দিনটাকে একখানি সোনালি পাড় দেওয়া নূতন চিঠির মতো পাইলাম৷ লেফাফা খুলিয়া ফেলিলে যেন কী অপূর্ব খবর পাওয়া যাইবে৷’ (জীবনস্মৃতি) অধ্যাপক বিশী বলেন, ‘‘রবীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রতীক চিঠির উল্লেখ বহুত্র আছে— তন্মধ্যে উৎসর্গের ১১শ সংখ্যক কবিতা এবং পূরবীর ‘হে ধরণী কেন প্রতিদিন’ উল্লেখযোগ্য৷ অমলের রাজার চিঠির সঙ্গে ইহাদের প্রভেদ নাই—একই ডাকহরকরা তাহাদের বহন করিয়া আনিয়াছে; রহস্য ও সুদূরময়তা ইহাদের প্রধান অঙ্গ৷’’ তিনি বলেন, ‘‘চিঠির প্রয়োজনে ডাকহরকরা, ডাকঘর, এবং ডাকঘরের প্রয়োজনে রাজা, ও সেই রাজার উপস্তিতি কিন্তু ডাকঘর ছাড়িয়ে ঘর অবধি সুবিস্তৃত৷ আর চিঠির প্রতীকটিকে একটি বাস্তব পারিপার্শ্বিক দিয়া সজীব করিয়া তুলিবার জন্য ডাকঘর ও ডাকহরকরার অবতারণা৷’’

প্রশ্ন হল, ডাকঘরের এই রাজাটি কে? রবীন্দ্ররচনায় একাধিকবার রাজার উল্লেখ আছে কিন্তু প্রায়শই তিনি আড়ালে৷ সে ‘রাজা’, ‘রক্তকরবী’ বা ‘ডাকঘর’– সবেতেই অলক্ষ্যে, একমাত্র ‘ফাল্গুনী’ ছাড়া৷ সেখানে রাজা আছেন তাঁর প্রতাপবর্জিত রূপে কবির একান্ত সঙ্গী হয়ে৷ সে দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু আমাদের বাস্তবজীবনের কাছাকাছি৷ কেননা আমরা সবাই জানি, আমাদের জীবনে গৃহে যেমন কর্তা আছেন তেমনি বৃহত্তর ক্ষেত্রে একজন নিয়ন্ত্রণকর্তা রাজা আছেন, যাঁর সহজে দেখা মেলে না৷

এইসব তত্ত্বকথার পাশাপাশি বলা যায় চিঠি প্রাপ্তি ও চিঠিতে মনের কথার প্রকাশ আমাদের নিত্য সহচর আনন্দের সঙ্গী৷ অমল যে চিঠি প্রাপ্তির জন্য উল্লসিত, আমাদের জীবনেও কিন্তু সেটি খুবই সাধারণ ঘটনা৷ মনে আছে, বালক বয়সে বিলাতপ্রবাসী মামা আমাকে একটি রঙিন পোস্টকার্ড পাঠালে আমি সেটিকে সাতরাজার ধন মাণিকের মতো সযত্নে সঞ্চয় করেছি৷ কারণ সেটাই যেন ব্যক্তিরূপে আমার প্রথম স্বীকৃতি৷ তাই অমল যে তার নামে চিঠির আশায়, মোড়লের মিথ্যা উক্তিতেও অভাবনীয়ের প্রত্যাশায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, তাও খুব স্বাভাবিক৷ আর সে চিঠি যদি দূর সম্ভ্রমের রাজা হন তাহলে তো কথাই নেই৷ কেননা বালকের মনে রাঙা বউ কিংবা রাজার হস্ত, সবই সম্ভবের সীমানায়, কিছুই অসম্ভব নয়৷

এখন প্রশ্ন হল, ডাকঘরের এই রাজাটি কে? রবীন্দ্ররচনায় একাধিকবার রাজার উল্লেখ আছে কিন্তু প্রায়শই তিনি আড়ালে৷ সে ‘রাজা’, ‘রক্তকরবী’ বা ‘ডাকঘর’– সবেতেই অলক্ষ্যে, একমাত্র ‘ফাল্গুনী’ ছাড়া৷ সেখানে রাজা আছেন তাঁর প্রতাপবর্জিত রূপে কবির একান্ত সঙ্গী হয়ে৷ সে দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু আমাদের বাস্তবজীবনের কাছাকাছি৷ কেননা আমরা সবাই জানি, আমাদের জীবনে গৃহে যেমন কর্তা আছেন তেমনি বৃহত্তর ক্ষেত্রে একজন নিয়ন্ত্রণকর্তা রাজা আছেন, যাঁর সহজে দেখা মেলে না৷ কিন্তু তাঁর পরিচয় মেলে চিঠির মাধ্যমে যেমন সূর্যের পরিচয় পাই আলো দিয়ে৷

তবে বাস্তব জীবনে, বিশেষ ক্ষেত্রেও প্রার্থনা ও আবেদনে বা রাজার খেয়ালে রাজারও দর্শন মেলে৷ যেমন আরব্যোপন্যাসে আবু হোসেন দেখা পায় ছদ্মবেশী খলিফা হারুণ অল রসিদের অথবা বিক্রমাদিত্যের সন্ধান পান পুত্রহত্যার সম্ভাবনায় কাতর সাধারণ পিতা৷ ডাকঘর নাটকে জীবনঋদ্ধ ফকিরের গতি কিন্তু অবাধ, দীনের কুটিরের বালক থেকে রাজার দরবার অবধি৷ তাই একমাত্র তিনিই হতে পারেন পরস্পরের যোগাযোগের সূত্র৷

কারণ কথায় আছে, রাজা কর্ণেন পশ্যতি এবং মুক্তচিত্ত ফকিররা হলেন রাজার কর্ণ৷ আবার সাধারণ লোকও রাজাকে কর্ণেন পশ্যতি, কারণ তাঁর কথা শুনেই তাঁর পরিচয় মেলে৷ কিন্তু কখনও কখনও রাজার কৃপা বা দর্শনলাভের মতো অঘটনও ঘটে থাকে৷ এবং ফকিরবেশী সর্বত্রগতি ঠাকুর্দার মাধ্যমেই তা সম্ভব৷ কারণ ঠাকুর্দা ও বালকের, বৃত্তের একই বিন্দুতে অবস্থান৷ বালকচিত্ত অমল তার জীবনের বিস্ময়যাত্রার শুরুতে, আর ঠাকুর্দা জীবনের উপান্তে বন্ধুর পথ অতিক্রম করে একই বিন্দুতে, স্থিতধী আনন্দময় অবস্থার প্রত্যাবর্তনে৷ তাই তিনি আসেন অমলের কাছে রাজার দূত ও রাজ-কবিরাজের আগমনের বার্তা বহন করে৷ আমাদের বাস্তবজীবনেও এরকম সহাস্য প্রাজ্ঞ সকলের সমবয়সী আনন্দময় পুরুষের সাক্ষাৎ মোটেই বিরল নয়৷

রাজার আগমনের বার্তা বহন করে প্রথমে আসেন রাজকবিরাজ৷ গ্রাম্য কবিরাজের জীবনবিচ্যুত পুঁথিগত বিদ্যার পরিচয় দিতে কবি বারবার, তার নিদান হাঁকার আগে আয়ুর্বেদের শ্লোক উচ্চারণের হাস্যরস পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছেন৷ কবিরাজ অমলকে দেকেছেন তার অসুস্থতার দিক থেকে নয়, পুঁথির সঙ্গে উপসর্গ মিলিয়ে, ঠিক পরশুরামের চিকিৎসা সংকট গল্পে তারিণী কবিরাজের মতো৷ কবিরাজ রোগী নন্দলালকে জিজ্ঞাসা করেন, প্রাতঃকালে বমি হয়? নন্দ, না বলাতে, তারিণী বলেন, ‘অয় অয়, জানতি পার না৷’ অর্থাৎ কবিরাজ বই-এর সঙ্গে মিলিয়ে রোগের লক্ষণ আরোপ করে চিকিৎসা করছেন৷ রাজ-কবিরাজ অভিজ্ঞ সার্জেনের মতো, অত্যন্ত পরিণত অভজ্ঞিতায় বুঝতে পারেন, বদ্ধতা থেকে মুক্তিতেই রোগীর সুস্থতা৷ তাই অমলও দীর্ঘ চাপাপড়া হলুদ শীর্ণ তৃণ অবস্থা থেকে মুক্ত নতুন সবুজে উদ্দীপিত হয়ে ওঠে, এবং ক্লান্ত অবসন্ন রোগীর মতো আরামের আবেশে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ে৷

ডাকঘর –এ দেখি বাস্তবের পটে জীবন্ত প্রাণের এক সজীব মিছিল, যেখানে জীবনের রূপ, রস ও সৌন্দর্য মাধুর্যমণ্ডিত হয়ে অপরূপ রূপে ধরা দেয়৷ এক বিস্মিত বালকের স্বপ্নময় চোখে চলমান জীবনের আলোছায়া অপূর্ব হয়ে ওঠে৷ সেখানে আছে আবেগদীপ্ত এক বালকের ছবি, তার চারপাশে একান্ত বাস্তব সব চরিত্র, আপন মহিমায় উজ্জ্বল৷

শঙ্কিত মাধব যখন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে বলে, ‘আমার কেমন ভয় হচ্ছে৷ এ যা দেখছি এসব কি ভালো লক্ষণ৷ এরা আমার সব অন্ধকার করে দিচ্ছে কেন৷ তারার আলোতে আমার কী হবে৷’ ঠাকুর্দা তখন বলেন, ‘চুপ করো অবিশ্বাসী৷ কথা কোয়ো না৷’ যেন সব সংশয় অবসানের ক্ষণ সমাগত৷ তারার আলোয় অমল তো ঘুমিযে পড়ল৷ এইবার শুরু হল পণ্ডিতমহলে প্রবল সংশয়, অমলের ঘুমি কি রাতের ঘুম না চিরঘুম৷ তার ইঙ্গিত কিন্তু কবি দিয়েই রেখেছেন, অমলের মুখে, যে ‘সে ভালো বোধ করছে৷’ সেটা কিন্তু মোটেই মৃত্যুর ইঙ্গিত নয়৷

ডাকঘরের ইংরেজি অনুবাদ ‘The Post Office’ নাটিকার ভূমিকায় কবি W. B. Yates বলেছন, “The deliverance sought and won by the dying child is the same deliverance which rose before his ‘imagination’. Mr. Tagore has said, when he heard, …a line out of an old village song, ‘Ferryman take me to the other shore of the river.’ It may come at any time of life, though the child discovers it in death.”

বিশিষ্ট কবিদের ভাবনা যেমন বৃহৎ, তাঁদের ভ্রান্তিটাও সেইমতো বৃহৎ হয়ে ওঠে৷ বার বার কবিদের এই বিভ্রম ঘটে৷ কারণ, তাঁদের উচ্চমার্গী কল্পনা যত প্রবল, মাটির ওপরে পা রাখা জীবনের অভিজ্ঞতা সেই পরিমাণে দীন৷ তিনি অমলের মধ্যে dying child এর কথাটা কোথায় পেলেন! অমল শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জীবনের বিচিত্র সৌন্দর্যে বিভোর তার বাসনা সেই-জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করার; সে রাঙাপাড় শাড়ি পরা বৌদের হাত থেকে সদ্যদোহিত সফেন দুগ্ধপান করা থেকে, দূর পাহাড় পেরিয়ে অজানাকে আবিষ্কারের নেশা পর্যন্ত৷ কোবরেজের কল্পিত, বায়ু, পিত্ত, কফ কুপিত হওয়া ছাড়া তার মধ্যে কঠিন রোগের কোনও আভাস নেই৷ তার একমাত্র রোগ, বাধা নিষেধের গণ্ডীতে আবদ্ধ কোণে আবিল পরিবেশের দমবদ্ধ করা পঙ্গু অবস্থা৷

সারাদিনের প্রতীক্ষারত ক্লান্তিতে সে অবসন্ন, তাই সন্ধ্যায় তার চোখ যে ঘুমে জড়িয়ে আসে, সেটা খুব স্বাভাবিক৷ চিকিৎসাশাস্ত্রের দিক থেকেও তার অসুস্থতায় মারাত্মক এমন কোনও ইঙ্গিত নেই৷ তাছাড়া ডাক্তাররা প্রায়ই বলেন, প্রকৃতি শিশুদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু৷ তাই প্রকৃতির কল্যাণে বালকদের আরোগ্য লাভের শক্তি অনেক বেশি৷ রাজকবিরাজের নির্দেশে রোগের কারণ, অবরুদ্ধ বায়ু থেকে মুক্ত হতেই, অমল আরামের নিঃশ্বাস ফেলে৷ জীবনের নিয়মেই ক্লান্ত দিনের শেষে আসে নিবিড় সুপ্তি৷ রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতায় বলেছেন, ‘রাত্রি এনে দাও তুমি দিবসের চোখে, আবার জাগাতে তারে নবীন আলোকে৷’

অমলের সারাদিনের ক্লান্তির পর সুপ্তির মধ্যে কবি কোথাও সন্দেহের অবকাশ রাখেননি৷ তাই রাজকবিরাজের প্রশ্নে, অমলকে বলতে শুনি, আমি ভালো হয়ে গেছি৷ কবি বার বার বিভিন্ন রচনায় বলেছেন, সুপ্তির ভিতর নবজাগরণের আভাস, রাতের আঁধার পারে নবীন দিনের আবির্ভাব৷ সুপ্তি ও জাগরণ জীবনের নিত্য লীলা৷ তাছাড়া ভালোবাসার বার্তাবহ মালিনী কন্যা সুধার আগমন দিয়েই কবি অমলের জাগরণের ইঙ্গিত দেন৷ সুধা পুষ্পের নিবেদন রেখে যায় অমলের জাগরণের অপেক্ষায়৷ কিন্তু সেটি বোধগম্য না হওয়াতেই পণ্ডিতির যত বিভ্রম৷

রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, আবার ‘ডাকঘর’ প্রসঙ্গে জীবাত্মা-পরমাত্মা তত্ত্বের অবতারণা করেছেন৷ অমল জীবাত্মা, রাজা পরমাত্মার সঙ্গে মিলনের’ অভিসারে উদগ্রীব৷ তবে সেই ভাবনাটি বিশেষভাবে আরোপিত বলে মনে হয়৷ যেমন কেউ কেউ অমলের পুনর্জাগরণের খ্রিস্টিয় Resurrection-এর তুলনা করেছেন৷ আসলে এগুলি যেন অতিবুদ্ধির চালাকি৷ রজককন্যা প্রত্যন্তবেলায় নেহাত কাজের প্রয়োজনেই বলে ওঠে, ‘বেলা যায়, বাসনায় আগুন দে৷’ পাশ দিয়ে যেতে যেতে সেকথা অনুভবী হৃদয়ে দোলা দেয়, মনে হয় আসন্ন জীবনসায়হ্নে কামনা বাসনা শেষের সময় হয়েছে৷ সেই ভেবে তিনি সেখান থেকেই সর্বস্ব ত্যাগ করে বিবাগী হন৷ আসলে যাঁরা ভাবের ঘোরে সব কিছুতেই পরমার্থের সন্ধান করেন, তাঁরা প্রায়ই বিভ্রান্ত হন৷ শাস্ত্রানুসারে জগৎটাই তো জীবাত্মা-পরমাত্মার লীলা, অণু থেকে অনরোণীয়ান, ও মহা থেকে মহীয়ান অবধি সুদূর প্রসারিত৷ তার সঙ্গে ‘জগতের আনন্দযজ্ঞে আমার নিয়ন্ত্রণের’ আনন্দে মশগুল কবির মিল নেই৷ কারণ তিনি রূপসাগরে ডুব দিয়েছেন অরূপরতন আশা করি৷

কিন্তু আমরা যখন খোলা চোখে ও খোলা মনে ‘ডাকঘর’ পড়ি বা দেখি, সেখানে জীবাত্মা, পরমাত্মা বা কোনও প্রেতাত্মার ছায়াপাত দেখতে পাই না৷ ডাকঘর –এ দেখি বাস্তবের পটে জীবন্ত প্রাণের এক সজীব মিছিল, যেখানে জীবনের রূপ, রস ও সৌন্দর্য মাধুর্যমণ্ডিত হয়ে অপরূপ রূপে ধরা দেয়৷ এক বিস্মিত বালকের স্বপ্নময় চোখে চলমান জীবনের আলোছায়া অপূর্ব হয়ে ওঠে৷ সেখানে আছে আবেগদীপ্ত এক বালকের ছবি, তার চারপাশে একান্ত বাস্তব সব চরিত্র, আপন মহিমায় উজ্জ্বল৷ গণ্ডীবদ্ধ চিন্তার সীমিত পরিধির পিশেমশায় মাধব দত্ত, পুঁথিগত বিদ্যার ভ্রান্ত কবিরাজ, অমৃতভাণ্ডারের পসারি দইওয়ালা ও তার বাড়িতে রাঙা ডুরে শাড়িপরা কল্যাণী বৌ-এর দল, বধূরূপে তার ভাইঝি, মিছিল করে আসে৷ পরে পরে আসে প্রহরী, যে ডাকঘর, ডাকহরকরা ও রাজার সংবাদ দেয়, ও অন্ধ খনজনি বাজানো সদানন্দময় ছিদাম ভিখারী৷ তারা ভেসে আসে চঞ্চল জীবনের স্রোতে, যাকে অবাক বিস্ময়ে বালক অমল আবিষ্কার করে মুগ্ধ হয়৷ আর তার দোসর হয়, জীবনের উথাল পাথালে অভিজ্ঞ জীবনঋদ্ধ ঠাকুর্দা যিনি নবীন সরসতায় ক্রৌঞ্চ দ্বীপের অদ্ভুত গল্প শোনান৷ ঠাকুর্দা হলেন সেই ব্যক্তি যিনি জীবনপথের বৃত্তটি শেষ করে পরমবোধের সেই সরস বিন্দুতে পৌঁছেছেন, সরল বিশ্বাসী অমল যেখান থেকে যাত্রা শুরুর মুখে৷

তবে কৃত্রিম বাধানিষেধের জালে আবদ্ধ কষ্টক্লিষ্টপ্রাণ অমলের মুক্তি আসে, অবশেষে রাজকবিরাজের আগমনে তাঁর নির্দেশে সমস্ত বাধাবন্ধের অপসারণে এবং রাজার আগমনবার্তার সংবাদে৷ মুক্ত হাওয়ার স্পর্শে, সঞ্জীবিত অমল বলে, আমি ভালো হয়ে উঠেছি এবং সে তারার আলোয় নিশ্চিন্ত নিদ্রায় ঢলে পড়ে৷ ভালোবাসার পাত্র হাতে ফুলের সাজি নিয়ে আসে সুধা এবং বলে অমল জাগলে বলো, সুধা তাকে ভোলেনি৷ যবনিকা পতন৷

কিন্তু আমরা অমলকে ভুলতে পারি না৷ কারণ নিবিড় নাট্যরসের প্রাপ্তির আনন্দে মনে হয় ডাকঘর নাটকটি প্রাণরসে ভরপুর স্নিগ্ধ জীবনের বৃন্তে প্রস্ফুটিত, শুভ্র রজনীগন্ধার সৌরভে আমোদিত একক মহিমায়৷ শেষ হয়েও যেন সেটির রেশ হয়ে ওঠে অনিঃশেষ৷